近日,高致病性病毒与生物安全全国重点实验室/武汉大学生命科学学院刘昱教授课题组在国际学术期刊Advanced Science上发表了题为“Gigaxonin Potentiates Antiviral Innate Immune Responses by Targeting cGAS and TREX1”(Gigaxonin通过靶向cGAS和TREX1增强抗病毒天然免疫反应)的研究论文。

天然免疫是抵御病毒感染的第一道防线,而过强的免疫反应也会造成病理损伤、炎症风暴或自身免疫性疾病。细胞胞质存在监控异常DNA的感受器cGAS和DNA酶TREX1。病毒入侵细胞后,cGAS识别胞质内异常出现的病毒DNA及线粒体应激释放的mtDNA,通过催化合成第二信使cGAMP,激活下游信号通路,启动干扰素和炎症因子的产生,以调动抗病毒的天然免疫反应。而DNA酶TREX1则通过直接降解DNA,防止cGAS过度激活。TREX1突变造成的多种疾病均与cGAS异常活化有关,因此探索TREX1和cGAS的精确调控和平衡机制具有重要的科学研究意义。

研究人员利用蛋白亲和纯化联用质谱筛选DNA病毒感染后与cGAS相互作用增强的候选分子,并通过免疫共沉淀实验确定了gigaxonin在病毒感染后与cGAS相互作用。为了探究gigaxonin与cGAS相互作用的功能,研究人员构建gigaxonin敲低细胞系,发现敲低gigaxonin抑制HSV-1或外源DNA诱导的转录因子IRF3和NF-kB的磷酸化,进而削弱干扰素和炎症因子的转录并增加细胞中病毒复制。研究人员采用gigaxonin敲除小鼠肺成纤维细胞MLFs和骨髓源性树突状细胞BMDCs,检测细胞应对多种DNA病毒的免疫反应,结果显示鼠源gigaxonin具有相似的抗病毒免疫功能。病毒感染致死实验结果表明gigaxonin敲除显著降低了HSV-1感染后小鼠死亡率。而血清学检测发现gigaxonin敲除鼠的肝脏和肺脏中干扰素及炎症因子转录水平显著弱于野生型小鼠。病毒感染3天后的肺脏取材病理学检查结果也表明,gigaxonin敲除鼠的肺部炎症显著弱于野生型小鼠,且敲除鼠肺组织中病毒复制水平高于对照野生小鼠。以上结果表明gigaxonin在机体抗病毒免疫反应过程中发挥重要作用。

为探究gigaxonin的作用机制,研究人员围绕cGAS的功能和活性展开实验,发现敲低gigaxonin显著削弱病毒感染诱导的cGAMP产生,提示gigaxonin通过增强cGAS的酶活性。系列实验表明gigaxonin通过其底物识别结构域识别cGAS,并介导了CRL3泛素连接酶复合物催化cGAS发生泛素化,从而增强细胞抗病毒免疫反应。研究人员发现过表达gigaxonin不仅与cGAS,也与TREX1存在共定位。敲除gigaxonin的细胞中,转染的外源性Cy3-ISD100的荧光量显著低于对照组,提示具备降解DNA能力的TREX1也可能是gigaxonin的靶点。敲低gigaxonin不影响TREX1的mRNA水平,却显著增加TREX1的蛋白表达。过表达gigaxonin造成TREX1的蛋白表达下降,而蛋白酶体抑制剂能逆转该过程,提示gigaxonin介导了TREX1泛素-蛋白酶体降解。通过构建TREX1的单赖氨酸突变体,研究人员进一步证明了gigaxonin介导CRL3催化TREX1第242、271和277位赖氨酸发生泛素化。

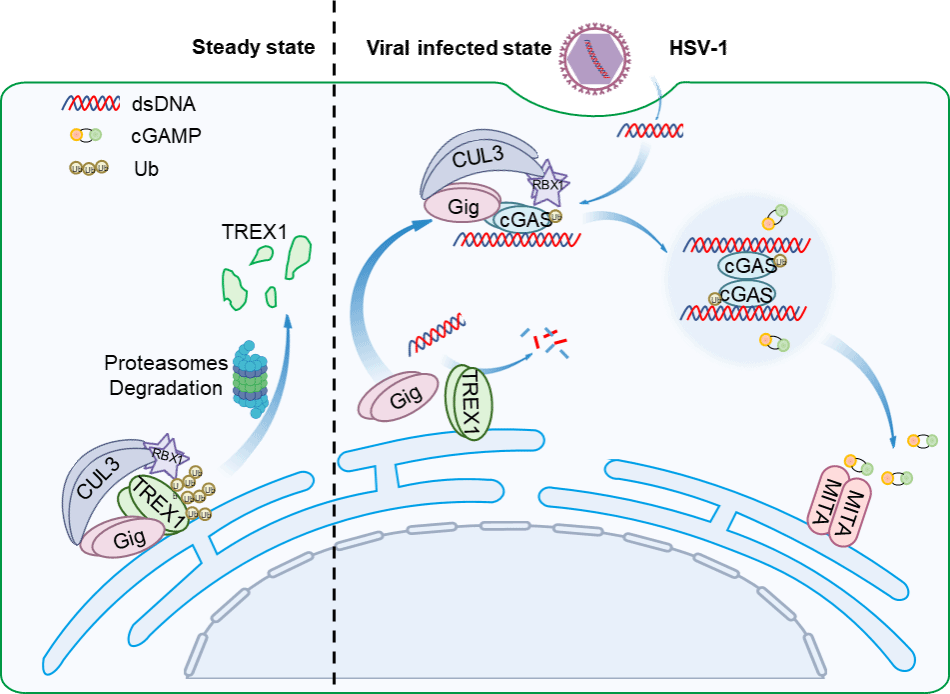

由于TREX1和cGAS均是gigaxonin的作用靶点,为探究gigaxonin在细胞抗病毒反应中的动态调控作用,研究人员开展了内源性免疫共沉淀实验。结果表明在病毒感染前gigaxonin与TREX1持续相互作用,而HSV-1感染诱导gigaxonin与cGAS相互作用,而 gigaxonin与TREX1的互作逐渐减弱。采用Alphafold3进行蛋白互作模拟结果也证实cGAS与gigaxonin的互作从空间上拮抗了TREX1与gigaxonin的相互作用。

该研究通过揭示病毒入侵前后gigaxonin对TREX1和cGAS的双靶向动态调控作用,揭示了该分子在外周系统中的重要功能,也为与抗病毒感染和干扰素相关的自身免疫病的治疗提供了重要治疗靶点。相关结果总结如图所示:

图 Gigaxonin的抗病毒免疫功能和机制

武汉大学生科院刘昱课题组博士生吉本哲为本研究的第一作者,刘昱教授为本研究的通讯作者。该项目研究获得国家重点研发计划(2024YFA1803103)、国家自然科学基金(32470931,32170723)和武汉市自然科学基金(2024040701010031)等项目的资助,谨此感谢。

论文信息:

Gigaxonin Potentiates Antiviral Innate Immune Responses by Targeting cGAS and TREX1

Ben-Zhe Ji, Jie Wang, Yi Tu, Shan Zhang, Yong-Sheng Wei, Yan He, Bin Zhang, Qing-Qing Zhao, Hao-Min Hu, Yu Liu*

Advanced Science

DOI: http://doi.org/10.1002/advs.202507146

原文链接:[https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202507146]